一、认为出殡下雨好的俗语

有俗语说“雨淋新坟,定出贵人”,这句俗语的意思其实就是说,如果刚埋下去的新坟就遇到下雨,对逝者的家属是比较好的。

所谓的贵人,也有大富大贵之意,蕴意不会饿肚子受穷。

还有的说,下葬时遇到下雨,是暗示来年风调雨顺,庄稼有好收成,逝者的亲人生活会越来越好,发展也会顺风顺水。

农民自古以来就真的是靠天吃饭,靠地为生,以种植为主的农民当然祈求风调雨顺,以前粮食不高产,遇到干旱洪涝灾害庄稼颗粒无收,农民就得饿肚子,所以才会万事万物都想到庄稼生长上。

而干旱是农民种地遇到最难处理的问题,所以出殡遇到下雨,人们都会觉得,也许是暗示风调雨顺日子越过越好。

还有的则觉得出殡下雨,是暗示逝者子孙心想事成的意思。

当然,不管是暗示风调雨顺,还是心想事成,都没有什么依据,可以视为人们对美好生活的一种向往与憧憬。

二、认为出殡下雨不好的俗语

有的地方又觉得,出殡遇到下雨非常不好,俗语说“雨打棺,十年酸”,意思就是说,如果出殡时突然遇到下雨,雨水淋到了逝者的棺材,那暗示之后十年要受穷。

所谓“酸”也有“穷酸”、“心酸”的意思,人们会觉得非常不好。

当然,刮风下雨是自然规律,天要下雨,娘要嫁人,这些都是自然而然的事情。

所谓好与不好,都是人们的一种想象,并没有什么客观存在的依据。

觉得好的,会想到雨水“润物细无声”,觉得不好的,则会觉得雨水溅在棺材上,是一种屋子不好,外面下大雨,里面下小雨的心酸,自然联想到生者的生活。

甚至觉得一个人都去世了,他的一生都结束了,送走他时还要被雨淋,自然让人们觉得这人实在可怜,或者说,自己去世了,还要难为亲人们。

毕竟下雨了,农村送葬大多需要送到较高较远的山上或树林里,还要抬着笨重的棺材前行,遇到下雨路上打滑,就很容易摔倒。

所以出殡时遇到下雨,的确不太好,主要还是不方便抬棺出行。

而且农村办酒席一般都要在外面搭棚子,下雨送葬人员从外面回来,脚上容易粘上泥巴,很容易把主人家弄脏,打扫也很麻烦。

所以不管怎么想,出殡遇到下雨都不太方便。

民间还有些关于说出殡遇到下雨的说法,说是出殡遇下雨不吉,俗称“雨淋灵”,“灵”可以理解为灵柩、棺木,就是下雨淋到灵柩上的意思。

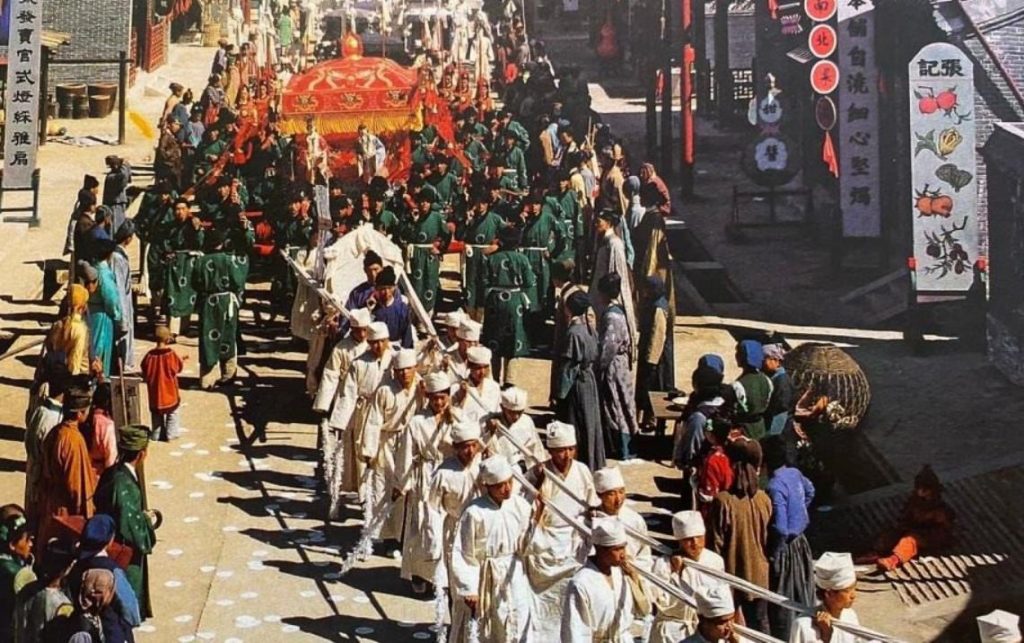

农村办丧事比较讲究,棺木在出殡前都是放在灵棚里的,只有到出殡吉时,才会被抬出来准备下葬。

抬棺中大多是不撑伞的,但出殡之日是找专门的人看好的,所以哪怕这天下雨,或者出殡前没下,出殡时就下,那也只能继续抬棺出殡,不能说抬出来又重新抬回去。

所以如果真遇到出殡下雨,人们才会觉得是注定了的。

所以习惯性地把自然现象魔化,觉得“雨淋灵辈辈穷”,都是在表明民间认为出殡时下雨不好的观点。

三、雨洒坟,出贵人

出殡时遇到下雨不好,但下葬后下雨,却被视为大吉。

传统观念是觉得,下葬了下雨,是上天对逝者及其家属的庇护。

雨水能滋养孕育万物,已经安葬好,盖上了黄土而遇到下雨,人们觉得是蕴意雨洒黄土的意思,逝者就像刚种下去的庄稼一样,在雨水的滋润下,植物会越长越好,逝者的后代也会越来越发展的好,要么逝者后代出贵人,要么有贵人相助。

当然,这只是人们的一种期望,并没有什么客观依据,所以大伙儿听听就好,不必当真。

个人的理解是,出殡时下雨认为不好的原因在于给送葬队伍增加了难度,万一抬棺摔倒对逝者不敬,抬棺人摔伤对生者也不好,所以出殡还在路上自然希望晴着好办事。

而下葬后,逝者已经安葬,已经入土为安,生者可以歇口气,遇到下雨也不用着急。

而且刚埋下的土壤遇到雨水能堆积得更扎实,不容易飞尘,更不容易被野狗刨开,后续扫墓整理坟墓也要省心一些。